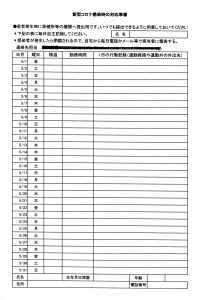

友愛労働歴史館は3月30日(月)から5月6日(水)の間、臨時休館しています。新型コロナウイルス対策のためで、館員は当館運営母体である一般財団法人・日本労働会館から毎日の検温と行動を記録するようを求められています(下記に記録表5月分)。

ホテル三田会館(運営母体は日本労働会館)も臨時休館(4月10日~5月10日)し、当歴史館が入居する友愛会館(旧ユニテリアン教会・惟一館)にもほぼ人気はありません。毎年、4月中下旬に行われている友愛会館屋上の「つつじを楽しむ会」(写真は2016年)も今年は中止となりました。

新型コロナに対応するため政府は4月7日(火)に「緊急事態宣言」(東京、大阪など)を発出し、16日(木)には「宣言」を全国に拡大。外出や出勤の自粛、飲食業などへの休業や営業時間短縮の要請が成され、企業・産業活動は困難な状況に陥っています。4月22日現在の日本の感染者は11512名、亡くなった人は281名を数え、世界では感染者257万人・死者18万人に達しています。

このような中、最前線で新型コロナと闘われている医療関係者の皆様に深く敬意を表します。また、社会生活を守るために奮闘されている小売・流通業や行政関係者など多くの皆様に心より感謝いたします。