友愛労働歴史館は本28日(土)、すべての業務を終えて年末年始休館に入ります。今年一年のご支援、ありがとうございました。2020年も友愛労働歴史館をどうぞよろしくお願いいたします。

当歴史館の主な活動は展示会(企画展・常設展)であり、2019年上期の企画展は民社党結党60年を記念したて企画展「民社党結党60年―勤労国民政党の旗を掲げて―」(2018.1.7~06.28)を開催しました。民社党は大正15年結党の社会民衆党(安部磯雄・片山哲ら)を源流とし、その流れは戦後の日本社会党右派(片山哲・西尾末廣ら)から民社党(西尾末廣・曾禰益ら)を経て、現在の国民民主党に引き継がれています。

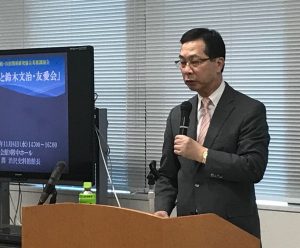

同下期の企画展は協調会結成100年を記念し、企画展「協調会結成100年―渋沢栄一と鈴木文治・友愛会―」(2019.7.4~12.24)を開催しました。協調会は戦前期に社会問題の調査研究、政策提言などを行ったシンクタンクであり、現在の法政大学社会学部と産業能率大学の前身。企画展では特に初期(大正8年~昭和6年)の協調会を主導した渋沢栄一にスポットを当て、渋沢栄一・協調会と鈴木文治・友愛会の関係を模索しました。

常設展「日本労働運動の100年余―友愛会・総同盟を中心とするー」(2013.03.18~)は、2013年のオープン以来、テーマも構成も大きな変更はありません。しかし、必要なメンテナンスや展示資料の入れ替えなどを随時、行っています。常設展「日本労働運動の100年余」の狙いは「共済・修養機関」(広辞苑)と揶揄される初期の友愛会に光を当て、友愛会は「友愛的・人格向上的組合主義」(米ロバート・F・ホクシー)の労働組合であることを解説しています。友愛組合は「組合員、労働者の人格の向上を目的とする組合」であり、それは現在の一部の労働組合(例えばUAゼンセンの2012年綱領参照)に引き継がれています。

2020年上期は企画展「日本のメーデー100年―自由と団結の旗のもと―」(2020.1.6~6.30)を開催いたします。ご来館、ご見学いただければ幸いです。