米大統領選の本格的な幕開けとなる民主党、共和党の候補者選びが2月1日、アイオワ州党員集会で始まりました。詳細は略しますが、ここでは民主党の本命ヒラリー・クリントン氏に肉薄した、自称「民主社会主義者」のサンダース上院議員に注目です。

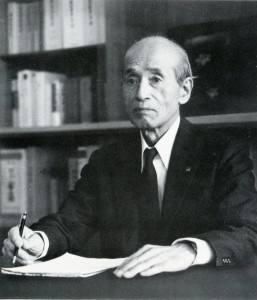

バーニー・サンダース氏はアメリカ・バーモント州選出の上院議員で、ウィキペデアには「ユダヤ系ポーランド人移民の息子でニューヨーク州生まれ・・・・・2007年以来、上院議員を務めている。また、下院議員を通算8期・16年、バーモント州バーリントン市長を務める」などと記述されています。

注目は「社会主義」に拒絶反応を示す市民が多いアメリカで、「民主社会主義者」を自称するサンダース氏が、何度も当選を重ねてきたことです。今後の米大統領選とサンダース上院議員の行方が注目されますが、ここでは「民主社会主義」について一言。

いまの日本ではほぼ死語になった感のある「民主社会主義」ですが、かつては日本でも民主社会主義を謳う政党(1960年に結党された民主社会党、後に民社党と改称。現在は民主党に合流)があり、フランクフルト宣言や民社党綱領に共感を示す民主社会主義者がいました。

彼らは自由放任の資本主義経済メカニズムがもたらす失業、貧困、格差、不平等といった非人間性に反抗し、一方で個人の自由を圧殺する共産主義・全体主義の非人間性にも抵抗して、独自の主張・行動を積み重ねていました。

しかし、いま日本に民社党はなく、民主社会主義者を自称する人々は少なく、民主社会主義に関する資料・書籍を目にする機会は少なくなっています。ただ、友愛労働歴史館には民社党から寄贈された多くの資料があり、また民主社会主義者に寄贈された多くの民主社会主義関連文献が所蔵されています。「民主社会主義」に関心のある方は、友愛労働歴史館までご一報ください。

![Bernie_Sanders_113th_Congress[1]](http://yuairodorekishikan.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/Bernie_Sanders_113th_Congress1.jpg)