友愛労働歴史館が7月6日(月)から開催していた企画展「総同盟・産別会議から新産別・総評へ―1946~1950年の労働運動」は、8日に閉会いたしました。皆様のご来館に感謝いたします。

12月14日(月)からは公益財団法人富士社会教育センターによる企画展「労働運動と教育運動」(2020.12.14~2021.1.29)を開催します。1921(大正1921(大正10)年に東京の芝・本所・日暮里でわが国最初の労働学校が開校してから100年を迎えます。「自由にして民主的な労働運動」発展のための労働者教育運動の歴史を紹介します。当館初の試みとして友誼団体富士社会教育センターに展示スペースを提供しての開催です。

企画展は第1部「前史・戦後労働者教育」、第2部「生涯学習社会での教育運動」、第3部「多様化する教育内容」の三部構成となっています。

友愛労働歴史館は先達者のメッセージを読み取り、再発信します!

TEL.050-3473-5325

〒105-0014 東京都港区芝2-20-12 友愛会館8階

友愛労働歴史館が所蔵する資料・書籍の閲覧を希望する方は、事前にご連絡・ご相談を!

友愛労働歴史館は友愛会(現連合)系労働組合の歴史資料館で、①友愛会(大正元年創立)から同盟までの民主的労働運動、②社会民衆党(大正15年結党)から戦後の日本社会党・民社党までの民主的社会主義運動、そして③ユニテリアン教会・惟一館(明治27年建設)ゆかりの社会運動、に関する資料の収集・管理、調査・研究を行っています。

当歴史館は特に同盟(大正元年の友愛会の流れを汲み、1987年まで存在した中央労働団体)と民社党(大正15年の社会民衆党の流れを汲み、1994年まで存在した民主社会主義政党)の資料・書籍が充実しています。それは両団体が解散した後、その継承団体(同盟⇒友愛会議、民社党⇒民社協会)から当館にその全てが寄贈されたからです。

同盟や民社党の資料・書籍に関心のある方は、どなたでも自由に閲覧することができます。事前にEメールか電話で友愛労働歴史館まで申し込んでください。当館書庫にある閲覧コーナーで原則、平日10:00~17:00の間、自由に閲覧することができます。なお、毀損を防止するため資料・書籍の館外貸し出しやコピーサービスには対応していません。但し、資料・書籍を毀損しない方法、例えばデジカメ・スマホによる撮影を行うことができます。当館担当者にご相談ください。友愛労働歴史館Tel 050-3473-5325、 E―Mail yuairodorekishikan@rodokaikan.org

武藤光朗(社会思想家)の蔵書は鎌倉女子大学図書館「武藤光朗文庫」で保管!

まもなくイギリス出身のシンガーソングライター・ギタリストで、ビートルズのジョン・レノン(1940~1980年)が殺害されてから40年となります。ジョン・レノンで思い出すのは、社会思想家・武藤光朗(1914~1998)のことです。

武藤光朗はヤスパースの研究者で、中央大学や早稲田大学で教鞭をとった学者・社会思想家。民主社会主義研究会議(現政策研究フォーラム)議長やインドシナ難民連帯委員会CSIR(現アジア連帯委員会CSA)会長などを務めています。友愛労働歴史館も武藤光朗の『社会主義と実存哲学』、『経済哲学』Ⅰ~Ⅲ、『例外者の社会思想』などを保管し、一般公開しています。

武藤は著書や講演でしばしばジョン・レノンの「レボリューション(革命)」を取り上げ、自由放任の資本主義経済がもたらす非人間性を批判し、格差・貧困・不平等・隷属への反抗を呼び掛けました。

その武藤光朗の蔵書約900冊が現在、鎌倉女子大学図書館に「武藤光朗文庫」として保管されています。「武藤光朗文庫」について解説した「図書館『武藤光朗文庫』の開設」を掲載いたします(文責:友愛労働歴史館・間宮悠紀雄)。

友愛会が東京労働講習所(学校形式による労働者教育の初め)を開講、1920(大正9)年11月5日!

友愛会東京連合会は東京労働講習所を開講し、1920(大正9)年11月5日に第1回講習を開催しました。『総同盟50年史』(第一巻)は「東京連合会は、学校形式の組織的な教育機関として、東京労働講習所を設立した」と記し、「東京労働講習所は一週一回、三時間、三カ月をもって一期とし、二期、すなわち六カ月をもって修了する」と続け、「第一期は、聴講生45名で東京・神田錦町の女子音楽学校で開講された」と記録しています。

東京労働講習所は労働者の理論的研究を目的としたもので、講師および科目は、安部磯雄(経済学原論)、堀江帰一(経済学各論)、北沢新次郎(労働運動と社会思潮)、鈴木義男(法学通論)らでした。これは「学校形式による労働者教育の初め」(『20世紀年表』小学館)とされ、多くの受講生(例えば『女工哀史』の細井和喜蔵)が参加しました。

しかし、東京労働講習所は「官憲から一種の宣伝所のような誤解を受けたため、大正10年6月からは、友愛会は東京連合会の事業からきりはなし、新たに労働者教育協会を設立して、芝・惟一館に日本労働学校を開設」することになります(『総同盟50年史』)。労働者教育協会は、理事長鈴木文治、理事吉野作造、北沢新次郎、片山哲、会計監事星島二郎、監事赤松克麿、上条愛一、松下芳男らによって運営されました。

渋沢栄一・添田敬一郎ら「協調会宣言」を発表する、1920(大正9)年11月8日!

企業・産業における資本家と労働者の協調をめざす協調会(徳川家達会長・渋沢栄一副会長ら)は大正8年、内務省の呼びかけと財界・大企業の出資により設立されました。協調会について広辞苑は、「労資協調を目的とし、労資紛争の防止・調停、社会問題の解決・調査・研究などを事業とした財団法人。1919(大正8)年東京に創立、第二次大戦後解散。」と解説しています。

見え見えの労資協調を目指していた協調会ですから、当時の労働者・労働組合は当然に反対しました。副会長の渋沢栄一は旧知の鈴木文治友愛会会長に協力を要請しますが、鈴木は拒否します。渋沢はもともと「労資は対等、労働組合は法律できちんと認める」との立場。それ故、彼は内務官僚と資本家が組織した協調会では、労働者・労働組合には受け入れられないと考えていました。

1920(大正9)年、渋沢栄一は役員を更迭するとともに、進歩派内務官僚の添田敬一郎を招いて協調会の改革に乗り出します。渋沢と添田がまとめ、1920年11月8日に発表されたのが「協調会宣言」。そこには「人間は常に最終の目的でなければならぬ。人格の尊重、此れが協調主義の根帯である。」とする人格主義が謳われていました。

元々、友愛会・総同盟は友愛的・人格向上的労働組合主義ですから、「人格の尊重」を掲げる協調会とは親和性がありました。友愛会は渋沢と添田が主導した協調会改革を評価し、次第に連携を深めていきます。それは渋沢が死去し、添田が追放された1930(昭和5)年頃まで続きました。

友愛会第8周年大会で日本労働総同盟友愛会と改称、1920年10月3~5日!

大正元年8月1日にユニテリアン教会(惟一館は現在の友愛会館)の鈴木文治により創立された友愛会は、「人格の向上をめざす友愛的・人格向上主義的労働団体」としてスタートしている。『総同盟50年史』は友愛会について、「労働者の利益の実現のために戦う指導部というよりは、実質的には出版および演説会、講演等による啓蒙機関、争議調停機関」と記している。

友愛会はその後、棚橋小虎・麻生久・山名義鶴・野坂鉄らが加入して次第に急進化し、労働組合らしくなっていった。名称も労働組合らしく改称した。友愛会は1919(大正8)年10月の第7周年大会で、会名を大日本労働総同盟友愛会と改称する。

100年前の1920(大正9)年10月の友愛会第8周年大会では会名から“大”をとり、日本労働総同盟友愛会と改称。さらに翌1921(大正10)年10月大会で会名から“友愛会”を削り、日本労働総同盟としている(写真は友愛会第8周年大会、1920年10月3~5日、九条市民殿・大阪中之島公会堂)。

会名は会・団体の性格やあり方を反映するものであり、当時の友愛会から総同盟への名称変更は興味深い。因みに“同盟”とは「共同の目的のために同一の行動をとることを約すること」(広辞苑)であり、強い結束をイメージさせる。友愛会の流れを汲む戦後の中央労働団体・同盟が、組織拡大よりも理念や組織体制を優先したため一部の有識者から“排他的”、“原理主義”と揶揄されたが、それは“同盟体”だったからであろう。

友愛労働歴史館の見学にはホテル三田会館の宿泊・デイユースプランをご利用ください!

友愛労働歴史館(友愛会館8階)は友愛会ゆかりの人々や団体を顕彰する活動に取り組んでいます。友愛会関係者に鈴木文治、松岡駒吉、西尾末廣、市川房枝、赤松常子らがおり、ゆかりの人たちに渋沢栄一、安部磯雄、賀川豊彦、新渡戸稲造、吉野作造、阿部静枝(歌人・社会運動家)、キャロライン・マクドナルド(日本YWCA創立者)らがいます。

また、当館の前身がユニテリアン教会・惟一館(ジョサイア・コンドル設計。現在の友愛会館)であることからユニテリアンゆかりの人々として福澤諭吉、クレイ・マッコーレイ牧師(米国ユニテリアン協会)、村井知至(牧師、英語学者)、沖野岩三郎(牧師)、内ケ崎作三郎(牧師、政治家)、永井柳太郎(政治家)らがいます。

友愛労働歴史館の運営母体は(一財)日本労働会館で、ホテル三田会館(友愛会館2~7階)を経営しています。つまり友愛労働歴史館の運営はホテル三田会館の収益に依存しています。

現在、新型コロナウイルスによるビジネス・旅行の自粛により、ホテル宿泊事業は大きな打撃を受けています。友愛労働歴史館へのご来館、ご見学にはホテル三田会館の宿泊・デイユースプランをご利用ください。参考にデイユースプラン案内チラシを添付いたします。

大政翼賛会結成から80年、社会大衆党も解散・合流して政党政治の終焉!

80年前の1940(昭和15)年10月12日、ナチスの台頭などによる国際的な「一国一党組織」への高まりの中で大政翼賛会(1940.10.12~19456.13)が設立され、「翼賛体制」が確立された。保守政党から社会大衆党までが自発的に解散し、大政翼賛会に合流した。

社会大衆党(総同盟支援の社会民衆党も合流していた無産政党)について梅澤昇平氏(尚美学園大学名誉教授、友愛労働歴史館研究員)は、著書『幻の勤労国民政党―歴史の曲がり角と人間―』で「社会大衆党は、7月にいち早く解党を決め、近衛を担いだ新党運動、つまり大政翼賛会に流れ込んだ。これが引き金となって民政党、政友会など既成政党が雪崩を打って解散した。政党政治に止めを刺したのは社会大衆党であった。消し様もない政党政治の一大汚点をつくった」と記している。

同年2月の斎藤隆夫粛軍演説問題で社会大衆党(当時、麻生久らの日労系が主導権)を除名されていた社会民衆党系の安部磯雄、片山哲、西尾末廣らは、総同盟(松岡駒吉会長)の支援を受けて勤労国民党の結成に動いたが結党禁止になっている。

総同盟も1940年7月に組織解散(写真は解散を決めた総同盟全国代表者会議)に追い込まれており、大政翼賛会の結成は自由と民主主義、労働運動と政党政治に終止符を打った。

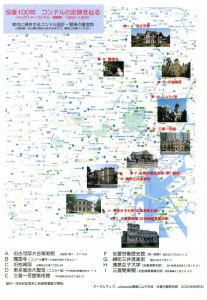

J・コンドルゆかりの建物などを紹介した「コンドルマップ」を差し上げます!

日本近代建築の父とされ、明治27年にユニテリアン教会・惟一館(友愛会誕生の場所)を設計したジョサイア・コンドル(1852.9.28~1920.6.21)は、今年が没後100年です。

彼はその生涯で数多くの作品を残しています。都内で現存するコンドルの建物には文京区湯島の岩崎邸、港区三田の綱町三井俱楽部、品川区東五反田の旧島津侯爵邸(清泉女子大学本校舎)などがあります。

友愛労働歴史館はコンドル没後100年を記念し、コンドルゆかりの建物やゆかりの場所を案内した「コンドルマップ―没後100年、コンドルの足跡をたどる―」を作成しました。

コンドルマップは来館者の持ち帰り用として若干数を展示室に設置しております。

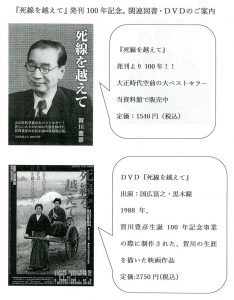

賀川豊彦『死線を超えて』から100年、大正期最大のベストセラー!

100年前の1920(大正9)年10月3日、賀川豊彦著『死線を超えて』が改造社から出版されました。キリスト教伝道者・賀川豊彦はさまざまな社会改革運動に取り組んだ人物で、労働運動では1921(大正10)年に起きた神戸の川崎・三菱争議などを指導しています。

『死線を超えて』は賀川豊彦の前半生を投影した自伝的な小説とされ、出版されると100万部が売れて大正期最大のベストセラーになりました。『死線を超えて』は何度も復刻され、多くの人々に読まれています。また、映画『死線を超えて』も制作・販売されています。

賀川の一連の著作による印税収入は莫大なものとされますが、彼はその多くを社会運動・労働運動・農民運動・協同組合運動などに寄付しています。総同盟が1930(昭和5年)に友愛会誕生の地、惟一館(旧ユニテリアン教会)を買収し、日本労働会館としたときも賀川豊彦は、日本労働会館建設後援会の一員としてその建設を支えています。日本労働会館建設後援会のメンバーは安部磯雄、賀川豊彦、鈴木文治、新渡戸稲造、吉野作造の5名です。

「愛と協同に生きた、賀川豊彦の足跡を伝える」ため賀川豊彦記念松沢資料館は現在、『死線を超えて』発刊100年記念として『死線を超えて』(復刻刊行会。税込み1540円)と映画DVD『死線を超えて』を販売中です。DVD『死線を超えて』(定価:2750年税込み)は国広富之・黒木瞳出演の映画で、賀川豊彦生誕100年記念事業の1988年に制作されたものです。チラシを参照ください。

賀川豊彦記念松沢資料館 〒156-0057 東京都世田谷区上北沢3-8-19 ℡03-3302-2855、Fax03-3304-3599