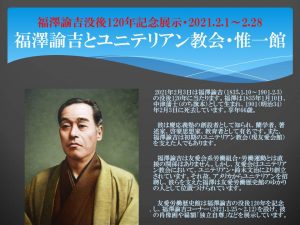

友愛会誕生の地、ユニテリアン教会・惟一館(現在の友愛会館)は1894(明治27)年3月25日、献堂式(開館式)を迎えています。建設したのは米国ユニテリアン協会で、彼らを招聘したのは慶応義塾の福澤諭吉らです。

米国ユニテリアン協会のアーサー・メイ・ナップ牧師が調査のため明治20年に来日、そして明治22年にナップ牧師やクレイ・マッコーレイ牧師らのミッションが来日します。マッコーレイ牧師は1894(明治27)年に東京・芝にユニテリアン教会・惟一館を建設、惟一館を拠点にユニテリアン・ミッション(自由の拡大、社会問題の解決など)をスタートしました。

1898(明治31)年、惟一館でユニテリアン教会の安部磯雄(右写真。早大教授。日本野球の父)らにより社会主義研究会(後の社会民主党)が創られ、ここは日本社会主義運動の発祥の地となりました。1912(大正元)年にはユニテリアン教会職員の鈴木文治により友愛会が創立され、ここは日本労働運動発祥の地となりました。